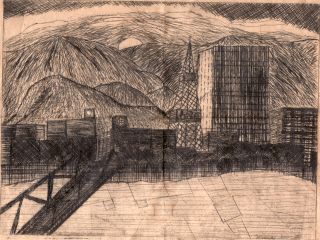

版画 : あの日の夕焼け

冬間近を思わせる休みの日なので、窓にすきま風よけのビニールシートを張り、何げに自分の部屋を見回すと、ずっと壁に貼ってある一枚の絵が目にとまった。

中学の時、鉄板の版画彫りを授業でやった時に、作った絵。札幌の豊平側沿いから街中の夕映えの風景を描いた何の事はない絵なのだけれども、僕にとっては強烈な想い出がある一枚の絵。

乳癌が体中に転移して、余命幾ばくかの母が入院する病院への見舞いの帰りの車の中から眺め見たその風景は、母との別れの風景だったと思う。

言葉が不自由でちゃんと喋れるようになりたいと東京の吃音治療に行くと母を説得し、東京へ旅立った僕は、母の最期を見取ることなく、通夜の夜、母の死に顔を見た。

叔母の話によると、転移したガンは体中に広がり、眼球と膀胱以外すべての機能を侵していたのに、意識だけは明確で、痛む身体の節々にどうする術もなく、寝ては起き、起きては寝る事を繰り返したという。

そんな母を見かねて、父が僕を呼び戻そうかと話しかけた時、母は頑なに拒み続け、治療を終え、帰ってくる息子の姿に望みを託し、生き続けた。

ガンは人を死に至らしめない。今より延命処置が未熟な時代でも母は生きる苦しみと闘い続け、見かねた医師が呼吸だけでも楽に出来るようにしてあげると、のどに器具を取りつける手術をしたところ、のどに溜まっていた膿が吹き出し、逆流して、窒息させ、母は亡くなったと聞く。

駆けつけた通夜の席で、僕は母の遺影を見て、号泣し、意識を失った。

意識あるという事、それはこの世で最大の残酷だと思う。

通夜の夜の記憶は僕にはない。母との記憶にある最期の風景は母を見舞った帰りの風景である。

意識を失う事は自然の最高の恵みなのかも知れないと思う。